Atténuation des émissions : pessimisme divin

« Dieu est mort ». Depuis que nous sommes entrés dans l’anthropocène, c’est-à-dire la période dans laquelle l’humanité est devenue une force géologique capable de perturber les cycles géochimiques, on peut considérer la sentence de Nietzche comme vérifiée dans les faits. Ou bien, si Dieu n’est pas mort, alors il est en chacun de nous, dilué dans les êtres humains minuscules mais qui forment ensemble une puissance extraordinaire. Nous redécouvrons l’animisme et nous sommes Dieux. Et ce job est loin d’être facile : il a de quoi vous mener directement à la dépression. Explications.

Difficile d’être Dieu

Tout d’abord, remarquons qu’être Dieu n’est pas une tâche très sympathique. Nous sommes Dieu car nous décidons de l’impact sur notre environnement, par exemple avec les émissions de gaz à effet de serre : tout comme chaque individu, organise sa maison, l’humanité organise désormais sa planète.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire organiser la planète ? Si l’on ne s’intéresse qu’à la question du climat (mais il y en a d’autres : biodiversité, pollutions chimiques…), on peut avoir un aperçu de la complexité des choses en regardant les négociations actuelles. Le programme de la conférence est symboliques : les dizaines de réunions quotidiennes, qui se portent sur des aspects plus ou moins globaux tous différents les uns des autres, plus ou moins liés, mais dont on sait l’ensemble tout à fait incomplet ! Nous savons qu’il faudra encore des centaines ou des milliers de réunions comme celles-là pour réellement réguler le climat. Autre aperçu de la complexité : regarder la quantité de productions scientifiques, ou la taille des rapports qui en font la synthèse (les rapports du GIEC, qui ne font que rapporter les grandes lignes de chaque question, font chacun plusieurs centaines de pages).

Deux enjeux parmi des centaines pour illustrer cette complexité. D’abord, nous sommes obligés de regarder et de réguler le monde, quasiment molécule par molécule. Par exemple, ces dernières semaines, l’actualité des Mécanismes de Développement Propres (MDP) -un des outils du Protocole de Kyoto- a été rythmée par les questions relatives au HFC23, un gaz à effet de serre très puissant. Sans rentrer dans les détails, les MDP actuels se sont révélés inadaptés pour réduire de manière efficiente ce gaz ; mais cela ne va pas de soi. Il aura d’abord fallu des campagnes d’ONG et d’experts, une reconnaissance du bureau MDP de l’ONU, puis une prise en main politique. Laquelle a échoué à régler le problème la semaine dernière. Résultat : un système de régulation existe (cela est notable !) mais il est totalement défaillant. Et une molécule continue à nous polluer la vie (environnementale et économique).

Autre enjeu très discuté actuellement : celui de la forêt et de l’usage des sols. Nous devons arriver à savoir comment comptabiliser les émissions liées à l’environnement impacté par les activités humaines. Quelle référence prendre et comment compter ? Par exemple, très concrètement, comment compter les émissions liées aux déchets organiques causés par une tempête (dont on peut supposer par ailleurs que cette tempête a été plus violente du fait du changement climatique) ? On peut penser que le pays victime de la tempête ne devrait pas être puni une seconde fois pour les émissions conséquentes. Mais l’atmosphère, elle, ne voit pas qui est victime ou pas ; ce qu’elle voit sont les émissions qui lui sont envoyées ! Et surtout, on sait que dans certains cas, le type de management de la forêt a impact important sur la résistance de la forêt face aux évènements extrêmes (la résilience). Le pays victime est-il donc également coupable ? Comment trancher ?

Des questions comme celles-là, il y en a à la pelle et il y a forte à parier que cela ne s’arrêtera jamais. Nous ne sommes que dans un grand débrousaillage de notre nouvelle relation à la Terre, on navigue à vue, on apprend.

La nécessaire réduction des émissions

Dans les négociations internationales, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est connue sous le terme « atténuation » (ou mitigation en anglais). Alors que cela est le cœur de l’action de lutte contre les changements climatiques, on sait qu’il n’y aura pas de progrès majeur à Cancun sur ce chapitre.

Nous savons que les émissions de gaz à effet de serre sont responsables des changements climatiques ; si nous voulons éviter une « interférence anthropique avec le climat dangereuse » (article 2 de la Convention), il nous faut réduire les émissions. Toute la question est de savoir de quelle ampleur.

La première questionne ce qu’est un changement climatique « dangereux ». Dans l’Accord de Copenhague, il est en effet fait mention de l’objectif de contenir le réchauffement climatique moyen inférieur à 2°C en 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle (cette référence pré-industrielle n’est pas explicite, mais on peut espérer que c’est bien le cas). Ce niveau de 2°C ne va pas de soi ; les petits Etats insulaires (groupe AOSIS) et la société civile exigent depuis un an et demi que la limite de 1,5°C soit retenue. Il est prévu dans l’Accord de Copenhague que le « 2°C » soit éventuellement revu à la baisse en 2015, à la lumière du prochain rapport du GIEC. Mais les petits Etats insulaires se battent actuellement dans l’un des organes de la négociation pour que cette option de 1,5°C soit considérée dès aujourd’hui pour la publication d’un rapport officiel par le Secrétariat de la Convention, sur la base des « meilleurs données scientifiques disponibles ». Mais la simple réalisation d’un tel rapport officiel est problématique : de nombreux pays s’y opposent, disant que seuls les rapports du GIEC font foi. Deux visions s’affrontent sur l’usage des sciences (en partie dictées par les intérêts).

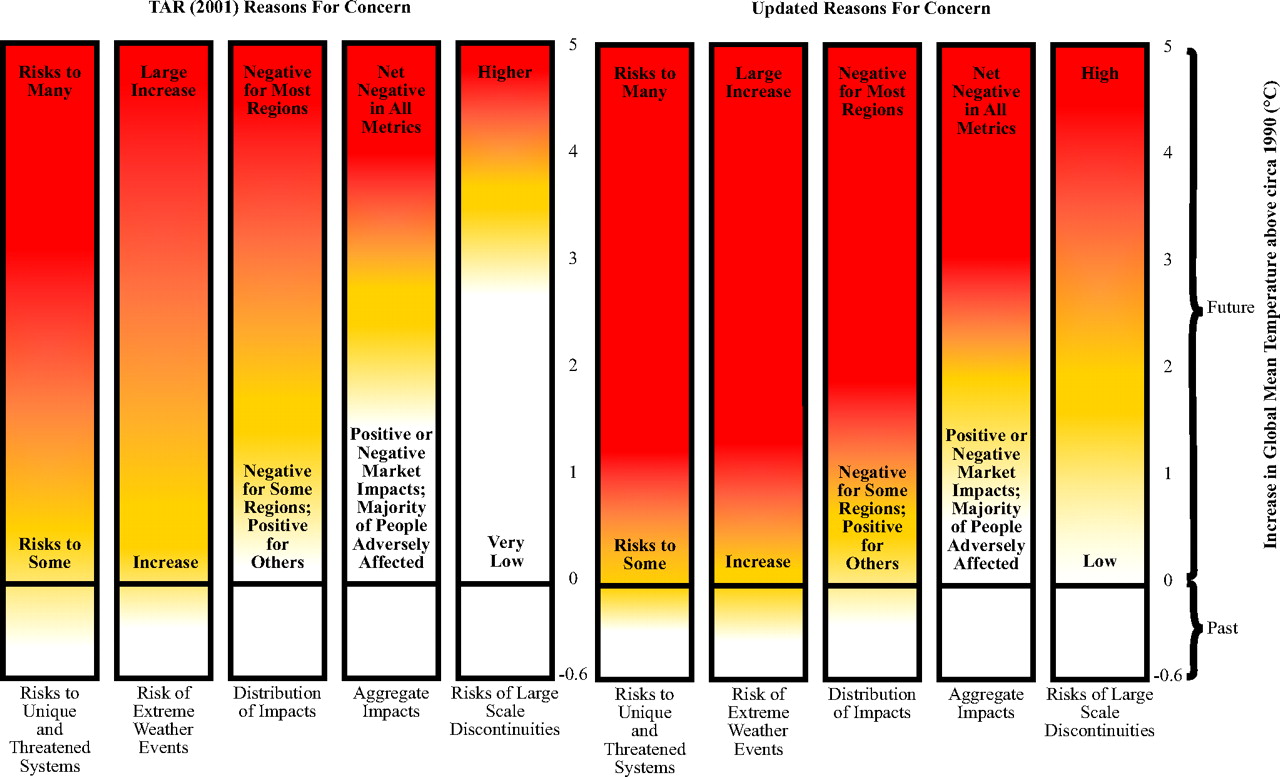

Si l’on s’intéresse aux dernières données scientifiques, des études récentes ont permis d’actualiser les estimations du GIEC en termes d’impacts depuis 2001. Il apparaît que sur la base des mêmes critères, les effets des changements climatiques sont plus négatifs qu’anticipés. Autrement dit, il faudrait limiter davantage le réchauffement moyen (ce qui apporte de l’eau au moulin des pays AOSIS).

Gravité du danger en fonction de la température. Les cinq colonnes de gauches évaluées en 2001 ; les cinq de droite évaluées en 2010 selon les mêmes critères (cliquer pour agrandir)

Un autre rapport, publié aujourd’hui par le DARA, fait propose une méthodologie d’étude de la vulnérabilité des pays et réalise une une analyse sur la base d’une revue des données disponibles. Les conclusions sont très inquiétantes, y compris à court terme. Là encore, quelques chiffres chocs pour résumer les principaux éléments même si cela correspond à une simplification (lire le rapport permet d’avoir plus de nuances) : à l’heure actuelle, environ 350 000 morts par an sont dues aux changements climatiques. On peut anticiper 1 million de morts par an en moyenne d’ici 2030 si rien n’est fait, dont 99% dans les pays en développement –les premiers affectés sont les enfants et les plus pauvres-. Mais la plupart des pays du monde sont vulnérables, y compris les Etats-Unis, notamment car plus de la moitié des dommages économiques ont lieu dans des pays développés.

Revenons au raisonnement initial : pour décider du niveau d’impact, il faut décider d’un niveau de température souhaitable. Mais même en ayant fait cela, il existe une seconde incertitude : nous ne connaissons pas exactement le niveau d’émission correspondant à une température donnée. Nous sommes uniquement capables d’avoir une probabilité d’atteindre une température pour un niveau de gaz à effet de serre donné. Cette nuance probabiliste est subtile, mais de taille. Traduite en politique, il s’agit de savoir qu’est-ce qu’un « risque acceptable » d’atteindre une certaine température (par exemple 2°C). Faut-il suivre une trajectoire qui nous conduit à 90% de chances vers une température inférieure à 2°C ? ou bien 70% de chances ? ou bien 50% ? Cette question n’a pas été réglée dans l’accord de Copenhague ; elle n’est pas non plus discutée au sein de l’UNFCCC. Elle est pourtant indispensable pour pouvoir trancher sur les niveaux d’émissions requis pour satisfaire un objectif.

Une étude très récemment publiée par la Royal Society revisite les scénarios d’émissions en répartissant entre pays développés et pays en développement. Elle prend justement en considération les incertitudes (quelle probabilité d’atteindre l’objectif voulons-nous avoir ?) et le fait que ce qui est la quantité totale de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (stocks) –et non les émissions (flux)-. Trop compliquée pour être décrite rapidement, je me contente ici de citer le résumé pessimiste (traduction artisanale) : « Cette analyse suggère que, malgré l’affirmation à haut niveau [politique] du contraire, il y a peu de chances, voire aucune, de maintenir la température mondiale égale ou inférieure à 2°C. De plus, les impacts associés à 2°C ont été revus suffisamment à la hausse pour considérer que 2°C représente maintenant le palier entre changement climatique « dangereux » et « extrêmement dangereux » ».

Dans le même veine, une autre étude de la Royal Society se pose la question de savoir quand nous atteindrons 4°C de réchauffement dans le cas d’un scénario d’émissions pessimiste (dit A1FI) mais pas improbable, puisque nous sommes sur ce chemin à l’heure actuelle. D’après cette étude, nous devrions atteindre 4°C de réchauffement entre les années 2060 et 2070 suivant les hypothèses de rétroactions. Les gens de mon âge ont des chances, en l’état actuel des choses, de voir un réchauffement de 4°C. Il est considéré comme très difficile, voire impossible, de s’adapter à un tel réchauffement.

L’insuffisance des réductions actuelles

Quoi qu’il en soit, l’Accord de Copenhague affirme la limitation du réchauffement à 2°C. Lorsque l’on met en perspective les promesses de réductions d’émissions faites qui y sont liées ne permettent pas d’atteindre l’objectif de 2°C, selon des définitions de probabilités raisonnables (probabilité médium ou haute).

On le sait depuis le printemps dernier, sur la base des chiffres du GIEC en matière d’émissions : il faudrait que les pays développés réduisent leurs émissions de 25 à 40% en 2020 par rapport à 1990 et que les pays émergents dévient substantiellement de leur tendance actuelle (30%). Or, les émissions des pays développées ne réduiraient sur la base de l’accord de Copenhague que de 17 à 25 % en 2020 par rapport à 1990 d’après le Secrétariat de la Convention, et entre 12 et 19% d’après le World Ressources Institute.

Afin de mettre en perspective les différentes études publiées récemment sur ces questions, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement a fait une revue données et a produit un rapport publié cette semaine pour estimer le gap (le trou) entre les émissions anticipées en 2020 et les émissions nécessaires pour 2°C. Les conclusions abondent toujours dans le même sens : nous ne sommes pas sur le chemin.

Tout d’abord, le rapport souligne encore une fois que ce qui compte ne sont pas les émissions mais le budget global d’émissions. En conséquence, plus vite on atteint le maximum des émissions mondiales, moins la décroissance des émissions ensuite a besoin d’être brutale.

Cependant, le rapport exprime ses principaux résultats en termes d’émissions en 2020 ; les auteurs ont choisi cette présentation car ce sont en ces termes que les politiques et négociateurs ont des repères. Voici les résultats :

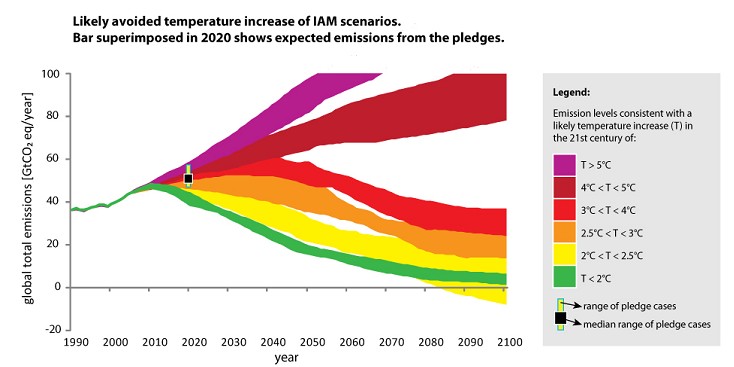

Le graphique montre les différents chemins pour différentes températures (en courleur). Le rectangle noir montre le niveau médian des promesses liés à Copenhague (les barres grises au dessus et en dessous donnent les maximums et minimums extrêmes de ces promesses)

En résumé : pour 2°C, il faudrait que les émissions soient de 44 Giga Tonnes (milliards de tonnes) de CO2 équivalent en 2020. Le scénario tendanciel nous pousse à 56 GtCO2e. Une application des promesses faibles permettrait de descendre à 53 GtCO2e ; une application forte des promesses (ie. règles de comptabilités les plus contraignantes, respects des engagements unilatéraux les plus élevés…), nous serions à 49 GtCO2e. Il y a donc un manque de réductions compris entre 5 et 9 GtCO2e. Vu que les promesses permettraient des réductions de 3 à 7 GtCO2e, cela signifie que nous prévoyons de faire grosso modo moins de 50% de ce qui serait nécessaire. Or, il n’y a aucun espoir de voir une augmentation des promesses à Cancun (les discussions se portent sur l’intégration des promesses de Copenhague).

Une autre façon de voir les choses est d’envisager la décroissance de l’intensité carbone de l’activité économique (quantité de carbone émise pour chaque unité de PIB produite). Afin d’atteindre les objectifs en 2020, il faudrait une décarbonisation de l’économie mondiale de l’ordre de 6% par an ; historiquement, les économies se sont rarement décarbonées plus rapidement que 1% par an.

Au-delà des promesses insuffisantes, le problème des outils

Le chapitre sur l’atténuation est l’un des plus conflictuels ; la Présidence Mexicaine essaie de le maintenir en vie cette question, apparemment avec succès.

Le Protocole de Kyoto est en grande difficulté : la plupart des pays n’auront pas respecté leurs engagements en 2012. Il existe une sanction théorique qui est le report de la réduction non réalisée en 2012 sur la période suivante, avec une pénalité de 30%. Mais il faut pour cela que les pays acceptent une seconde période d’engagement… Or, le Japon refuse, la Russie et le Canada trainent sérieusement des pieds. Il resterait donc peu de monde : l’Europe et l’Australie comme principaux émetteurs. Alors qu’en 1997, les pays inclus dans le Protocole représentaient 56% des émissions mondiales, ils n’en représentent que 27% aujourd’hui.

Face à ce protocole n’incluant ni les Etats-Unis, ni les pays émergents et qui peine à vivre, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut un autre accord plus large. Celui-ci pourrait reposer sur la base de l’Accord de Copenhague, lequel couvre 84% des émissions mondiales. Mais celui-ci n’ayant pas été adopté dans le cadre de la Convention, il est actuellement très contesté. La grosse question qui anime les débats ces jours-ci est de savoir comment rapatrier les promesses faites dans l’Accord au sein de la Convention… De plus, les pays émergents refusent catégoriquement l’abandon du Protocole de Kyoto, car il représente pour eux le seul outil valable actuellement.

Alors comment faire ? Une possibilité serait de maintenir le Protocole pour tous les pays volontaires, et de créer progressivement une nouvelle architecture parallèle, incluant tout le monde. Mais pour l’heure, il n’y a pas l’ombre d’un embryon d’architecture parallèle ; il est donc très difficile pour l’Union Européenne d’accepter de se lier les mains avec Kyoto (qui nécessite un toilettage sévère par ailleurs, lui-même problématique) alors qu’elle n’a aucune garantie que les autres la rejoindront dans l’effort.

Dans cette situation inextricable, certaines informations disponibles indiquent quelques avancées modestes afin de concilier les positions sur le protocole de Kyoto (accord sur l’année de référence, accord sur la longueur de la seconde période d’engagement…). Un nouveau texte est attendu pour demain samedi et le soir aura lieu un repas au niveau ministériel, dont on peut espérer qu’il fasse avancer les choses. Cependant, les débats sont difficiles concernant le groupe dit de la “forme légale” (qui doit justement trancher sur l’organisation générale du régime futur) : il y a toujours 6 textes sur la table, et les discussions s’organisent autours du “faut-il en parler ici ou ailleurs ?”.

Mais malgré ces informations nuancées, le contexte général reste mauvais : les promesses sont trop faibles et la perspective d’obtenir un nouvel accord « légalement contraignant » est plus que limitée (en particulier du fait des récentes élections américaines et canadiennes) malgré cette volonté perpétuellement réaffirmée par tous. Comme le dit Mme Figueres : à chaque année son petit pas, lentement mais surement. Organiser le monde est décidément une chose bien difficile.

En conclusion, nous pouvons dire que les Dieux que nous sommes peuvent être pessimistes sur l’avenir climatique. A moins que Dieu, le Grand, l’Unique de nos sociétés judéo-chrétiennes, existe bel et bien. Auquel cas, il n’est ni optimiste, ni pessimiste, mais bien sadique.

About the author

thomasmatagneThomas, 23 ans, finit ses études en master Sciences et politiques de l'environnement à Paris. Il a participé à la COP15 en tant que membre de la délégation d'un PMA (« pays moins avancé ») et continue son travail sur les changements climatiques pour plus de justice inter- et intra- générationnelle.